La Basilica di San Pietro

La Basilica di San Pietro in Vaticano è una basilica

cattolica che si trova a Roma, nella Città del Vaticano, all'interno

dello Stato Pontificio, a coronamento della monumentale Piazza San

Pietro.

L'immenso edificio è spesso descritto come la più grande chiesa

mai costruita e uno dei luoghi più sacri del cattolicesimo.

La costruzione di San Pietro fu iniziata sotto Papa Giulio

II, nel 1506, e si concluse nel 1612, regnante Papa Paolo V. Si

tratta in realtà di una ricostruzione, dato che nello stesso sito,

prima dell'attuale basilica, ne sorgeva un'altra risalente al IV

secolo, fatta costruire dall'imperatore Costantino nel luogo in

cui sorgeva il circo di Nerone e dove la tradizione vuole che San

Pietro, uno degli apostoli di Gesù Cristo e primo Papa del Cristianesimo,

fosse stato crocifisso e sepolto.

La basilica originaria era stata ripetutamente abbellita nel

corso dei secoli, anche con opere di Giotto, fin quando, a metà

del XV secolo, Nicolò V decise di avviarne una sostanziale ristrutturazione

dopo un furioso incendio che (casualmente o no) distrusse buona

parte della costruzione. Con la morte di quest'ultimo i lavori si

interruppero e vennero ripresi da Giulio II che ne affidò la direzione

al Bramante, il quale demolì gran parte della vecchia basilica,

progettandone una nuova a pianta centrale.

All'insieme delle opere necessarie per la sua realizzazione

edile ed artistica, fu preposto un ente, la Reverenda "Fabrica Sancti

Petri", del quale recentemente il Vaticano ha aperto gli archivi

agli studiosi: fra i preziosi documenti catalogati vi sono migliaia

di note, progetti, contratti, ricevute, corrispondenze (ad esempio

fra Michelangelo e la Curia), che costituiscono una documentazione

del tutto sui generis sulla quotidianità pratica degli artisti coinvolti.

L'ente è tuttora operante per la gestione del complesso.

La campagna per la raccolta di fondi per la costruzione della

basilica, effettuata in Germania con la vendita di indulgenze dal

frate domenicano Johann Tetzel, fu una delle cause della riforma

guidata da Martin Lutero.

La Basilica ha una lunghezza di 218 metri (187 metri la navata

interna), la cima della cupola è alta oltre 130 m e la superficie

totale supera i 15.000 metri quadrati. L’edificio può contenere,

si calcola, 8.000 persone. La basilica ospita quella che secondo

la tradizione cristiana e la recente ricerca archeologica è la tomba

di San Pietro, posta sotto l'altare principale, che è coperto da

un baldacchino sorretto da quattro immensi pilastri, tutti disegnati

dal Bernini. Il baldacchino fu costruito prelevando su ordine di

papa Urbano VIII il bronzo delle tegole e del rivestimento del pronao

del Pantheon. Anche altri Papi sono sepolti nella basilica.

Con la morte di Giacomo della Porta, nel 1602, assunse la

direzione della fabbrica Carlo Maderno, nel 1603 il papa Clemente

VIII affidò la decorazione a mosaico della cupola al Cavalier d'Arpino,

in essa erano rappresentati: Cristo, gli apostoli e busti di papi

e santi, il tutto concluso entro il 1612, per la realizzazione delle

pale d'altare, riportate successivamente a mosaico, il papa si valse

di Pomarancio, Cesare Nebbia, Francesco Vanni, Bernardo Castello,

Giovanni Baglione, del Cigoli e del Passignano.

Sotto papa Paolo V, il Maderno iniziò nel 1607 la facciata

e nel 1609 la navata, entrambe concluse nel 1612, mentre tra il

1615 e il 1616, costruì la confessione a ferro di cavallo aperta

davanti l'altare maggiore. Per la decorazione scultore il papa si

servì maggiormente dell'opera di Ambrogio Bonvicino: suo è il rilievo

con La consegna delle chiavi posto sotto l'entrata principale, mentre

per la decorazione ad affresco si servì di Giovan Battista Ricci

di Novara, che lavorò agli affreschi della confessione e alla decorazione

in stucco. Tra il 1616 e il 1617, Martino Ferrabosco innalzò la

torre dell'orologio, abbattuta successivamente perché causava problemi

statici alla facciata.

Quando nel 1626 fu infine dedicata da Urbano VIII, la basilica

aveva la forma di una croce latina.

La basilica è in sé un'opera d'arte, ma è anche composta da

diversi elementi artistici di autonomo valore.

Molti famosi artisti lavorarono alla "Fabbrica di San Pietro".

Dopo la morte del Bramante iniziò a lavorarvi Raffaello Sanzio,

che modificò l'originaria pianta a croce greca in una a croce latina.

Michelangelo, che servì come capo architetto per un certo periodo

dopo Raffaello, riportò la pianta a croce greca ed eseguì il disegnò

della cupola. L'opera fu completata da Carlo Maderno, che tornò

di nuovo alla pianta a croce latina (stavolta su espresso ordine

del Papa).

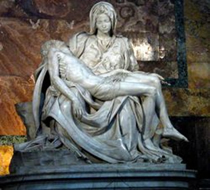

All'interno trovano posto centinaia di statue in marmo, travertino,

stucco e bronzo. Tra i monumenti funebri ne troviamo uno del Bernini

e uno di Antonio Canova. Celebre è la scultura di Michelangelo "La

Pietà".

Artisticamente San Pietro rappresenta il trionfo del barocco

romano, in auge proprio nel momento in cui la Chiesa, stato politicamente

centrale nella storia europea, avvertiva il crescere del prestigio

e della potenza degli stati nazionali di Francia e Spagna. La sontuosità

architettonica e la ridondanza decorativa, già proprie dei canoni

del barocco, ben rispondevano all'esigenza della Curia di rappresentarsi

con una sperabilmente inarrivabile magnificenza.

La basilica venne finalmente consacrata nel 1626 da Urbano

VIII. La sistemazione della piazza (1656 - 67) è dovuta a Gian Lorenzo

Bernini (1598 - 1680), che realizza qui la sua opera più importante.

Lo spazio è suddiviso in due parti: la prima a forma di trapezio

rovescio con il lato maggiore lungo la facciata, la seconda di forma

ellittica con l'imponente colonnato dorico sormontato da una robusta

architrave. Nel progetto berniniano compariva uno spicchio centrale

("il nobile interrompimento") in prosecuzione del colonnato, che,

se realizzato, avrebbe nascosto la piazza e la basilica rispetto

alla veduta frontale. In questo modo, provenendo da Ponte Sant'Angelo,

il visitatore, dopo aver percorso le vie anguste del Borgo, si sarebbe

trovato all'improvviso in uno spazio vasto e solenne e avrebbe provato

di stupore e meraviglia. Va considerato a questo proposito che l'attuale

Via della Conciliazione è il risultato dell'opera di demolizione

(1936-1950) di un isolato lungo e stretto (la Spina di Borgo) tra

le strade oggi scomparse di Borgo Vecchio e Borgo Nuovo.